Josef Fares: What's up Paolo!

Paolo Sirio: Here we go!

JF: Come stai, amico mio?

PS: Sto bene, come ti vanno le cose?

JF: Bene, bene, tu?

Nel magico mondo delle interviste, siamo abituati ad avere introduzioni più formali, in genere guidate da qualche PR incravattato che funge da filtro tra noi che facciamo le domande e gli sviluppatori dall'altro lato che danno risposte un po' banali.

Complice la pandemia, che ci ha costretti a chiacchierare su Zoom, la conversazione con Josef Fares, la mente dietro Hazelight (A Way Out, It Takes Two) è cominciata come partirebbe con un amico – qualche battuta per stabilire un contatto, sondare la stabilità della connessione nel nostro dialogo, gli studenti di semiotica capiranno bene cosa sto dicendo – e da quell'inizio non si è più scrollata di dosso una deliziosa aura di complicità.

Fares, l'uomo che ha mandato a fanculo gli Oscar, è esattamente come ve lo immaginereste: un ragazzone super cool incredibilmente appassionato di ciò che fa, che quando ti parla ti dice “noi gamer”, quando esprime una preoccupazione lo fa con i toni del videogiocatore e quando è entusiasta non si trattiene, parla per lunghi minuti ed esprime – al di là delle modalità quasi caricaturali – concetti davvero interessanti.

«Hai così tante cose interessanti da dire, e io ho così poco tempo per domandartele, quindi proverò ad essere super veloce», lo incalzo subito, conoscendo del suo vizietto. «E io proverò a dare risposte brevi perché parlo un sacco, lo sai», risponde lui, sincerissimo. Da lì in poi, un po' per darmi segnali di condivisione e assenso, un po' perché ha così tanta voglia di dire la sua, intermezza ogni mia osservazione con qualcosa come “Yeah”, "Exactly!", “Ah-ha”, “Cool!”, espressioni che, unite al suo simpaticissimo ghigno fisso sul volto, lo fanno sembrare spesso un rapper uscito da un videogioco dell'era PS2, più che un rapper vero e proprio.

La discussione, fosse anche solo per cortesia, non può che partire dall'imminente It Takes Two. Lui, sei film e tre giochi all'attivo, asseconda la direzione che sto dando all'intervista e rafforza i concetti che aveva espresso in una recente Q&A a cui avevamo partecipato ma, aspetto abbastanza raro, non pare avere problemi a togliere l'attenzione dal suo prossimo titolo e svolazzare da un topic all'altro.

Sapendo di questa sua inclinazione, ho già segnato sul mio taccuino una decina di domande che vorrò porgli, un po' per stuzzicarlo, un po' perché voglio sapere davvero se una personalità addentrata nell'industria ma trasparente come lui potrà darmi una mano a chiarire alcuni dubbi, e accelerare così dei processi di comprensione su tematiche complesse come Xbox Game Pass e le acquisizioni miliardarie di Microsoft.

Alle porte di It Takes Two

Paolo Sirio: Ecco la mia prima domanda. Ho giocato It Takes Two per qualche ora ormai, sono a metà più o meno...

Josef Fares: A metà? A che livello sei?

PS: Intorno al livello 4.

JF: Cos'era? Cosa stai giocando precisamente?

Vi evito la risposta per ragioni legate agli spoiler ma questo scambio, proprio in avvio, mi fa capire subito che non sarà un'intervista come le altre – Fares vuole rispondere, sì, ma vuole anche sapere. Un po' come in un test interno, intende capire se certi aspetti del suo prossimo gioco siano stati colti e, similmente ad una conversazione con un amico, mi fa: «Hai visto quanta varietà c'è? E continuerà così per tutto il tempo».

Per fortuna, quella era proprio la mia prima domanda: l'erede di A Way Out – ho amato quel titolo ma questo è molto più “gioco” al confronto – ha un sacco di meccaniche e non se ne frega minimamente di innestarle in una sezione di gameplay minuscola. I giochi tripla-A hanno una sola meccanica principale e ci costruiscono attorno loop interminabili da centinaia di ore, mentre lui ha voluto perseguire una strada completamente opposta.

«Penso che questo sia molto importante, ci sono due aspetti. Il primo è che è un'esperienza narrativa: in tutti i giochi narrativi hai bisogno di avere un'esperienza diversificata, per mantenerla fresca e unica.Il giocatore non deve riuscire a capire cosa succederà dopo, hai qualcosa di nuovo che succede tutto il tempo.

L'altra cosa è che le meccaniche del gioco dovrebbero riflettere la storia; quindi, qualunque cosa succeda nella storia dovresti giocarla; qualunque cosa (i personaggi, ndR) vedano, dovrebbero giocarla. Capito cosa intendo?».

Comprensibilmente, ciò richiede uno sforzo immane in termini di risorse, e Fares non nasconde che il momento forse più particolare dell'intero gioco – che troverete verso la fine del secondo capitolo (non vi anticipo niente, ma sono sicuro che lo noterete istantaneamente) - «ci ha richiesto quasi sei mesi di lavoro per un minuto di gameplay. Ma ne vale la pena! È una scena che ricorderai. Anziché semplicemente riutilizzarla, la ricordi perché era davvero forte».

Una dinamica curiosa di Hazelight è che il suo nuovo gioco è completamente infuso della visione del proprio creatore. In questo aspetto, Fares ha come fatto un salto di qualità importante in materia di consapevolezza del mezzo, tant'è vero che ha idee molto marcate e una grande capacità di introdurle – nel bene e nel male, poiché sono talvolta piuttosto estreme – in It Takes Two rispetto ad un A Way Out sempre molto curato ma probabilmente prostrato a certe logiche extra videoludiche.

È così che It Takes Two è un gioco in grado di elaborare concetti complessi e momenti di notevole leggerezza, esattamente al pari dell'autore: quando gli chiedo ad esempio se volesse rappresentare una sorta di scontro generazionale tra giovani e adulti, raffigurato in momenti della storia in cui i genitori Cody e May vogliono far piangere la loro figlia eliminando fisicamente uno dei suoi giocattoli preferiti, smonta rapidamente questa teoria perché troppo “seria”.

Anzi, scoppia a ridere con quel suo ghigno coinvolgente e mi chiede «che ne pensi di quella scena? È una scena folle». Ridendo anch'io, come per osmosi, gli rispondo che, sì, è una scena folle e una che mi ha fatto sentire anche male. «Tutta l'idea è che i personaggi sono in questa modalità egoistica, ma è parte del loro viaggio (…) I genitori dimenticano le cose più importanti, sono così concentrati su se stessi che non vedono la big picture, stanno solo pensando a loro stessi e al modo in cui possono uscire da questa situazione».

I videogiochi? Non solo divertimento

Se questo è il piano della leggerezza, ce n'è un altro, quello delle convinzioni lato design, che Fares porta avanti con grande caparbietà. A lui non piacciono i collezionabili, per dirne una, e i collezionabili non ci sono affatto nel suo gioco; preparatevi ad una sensazione strana, quando metterete mano a questo titolo, perché vi ritroverete a girare per le ambientazione e non vedrete alcunché di raccoglibile – ma, forse, qualcosa di meglio.

«Guarda, amico, ecco come stanno le cose», si fa improvvisamente serio. «Dico tutto il tempo che i collezionabili per me non funzionano. Certo, collezionare cose, comprare cose, bla bla bla. Ma alla fine gran parte della roba sbrilluccicante che hai nei giochi è lì un po' per guidare il giocatore... e io penso che tu possa fare un mondo che sia interessante e interattivo come It Takes Two, dove hai cose con cui interagire e andare a giocare. Hai realmente qualcosa da fare, così rendi il giocatore curioso di cosa ci sarà nel mondo, scoprire, trovare un minigioco, trovare qualche altra cosa con cui giochicchiare – puoi sempre fare casino con la roba che vedi. Questo è molto più interessante per il giocatore».

Esattamente come gli altri aspetti complessi creati ex novo per il gioco, anche questo però richiede molto più tempo: c'è una camera nel capitolo 2, quello dell'albero, in cui scattare foto con gli amici e Fares ci tiene a precisare che «quello richiede un quantitativo di tempo enorme per farlo, ma è importante per rendere il mondo interessante. Avremmo potuto scegliere la strada facile e mettere tipo un sacco di monete dovunque, ma quello sarebbe stato un modo più facile per risolvere il problema e io credo che il mondo di gioco dovrebbe essere incentrato di più sull'interattività; dovresti poter interagire con loro anziché soltanto raccogliere cose».

E questa è soltanto una delle tante idee che il vulcanico director cova nella sua mente, sul modo in cui vediamo e giudichiamo i videogiochi, sul modo in cui si rapportano agli altri media e sulla direzione in cui stiamo andando come industria. Consapevole di questa sua inclinazione, lo pungolo su alcuni dei suoi cavalli di battaglia, e come previsto mi dà in fretta moltissime soddisfazioni.

Una parte della maturazione del mezzo videoludico sta nella comprensione che esso può fare molto più del semplice intrattenere – può far riflettere, può far piangere, e tanto altro ancora, tutte componenti di cui Fares è estremamente convinto. «La cosa è questa – ogni volta che parli con uno sviluppatore tutto torna sempre alla gente che chiede: è divertente? E io direi: questa è una delle domande che dovremmo porci, non la sola. Le grandi scene nel gaming non sono incentrate sul divertimento» e un riferimento facile è ad esempio il prologo di The Last of Us, che ha citato nella Q&A di qualche settimana fa.

«Non sto dicendo che i videogiochi non dovrebbero essere divertenti, ovviamente alcuni di loro devono essere divertenti, ma alla fine non è che devono esserlo tutti. Penso sia un retaggio della vecchia prospettiva di come si progettano videogiochi, guarda Super Mario, finché è divertente è tutto ok. Ma senza dubbio non è solo una questione di essere divertenti», aggiunge, e io gli faccio l'esempio di Immortals Fenyx Rising che, pur non essendo un prodotto rivoluzionario, è un raro caso di commedia nel mondo dei videogiochi – un gioco che ambisce a farti ridere con quello che ti propone e non per mezzo delle situazioni che vengono a crearsi fruendone (come capita con i multiplayer e i co-op). Annuisce interessato.

«Il divertimento è una delle cose, se è quello per cui vuoi andare, ma senza dubbio non è tutto il tempo una questione di divertimento. È salutare chiedere di più di quello che vuoi», e qui tira in ballo il discorso come fosse un po' il nostro meme redazionale, quando ci diciamo “ma si spara?” perché ce lo chiedete persino di prodotti talmente story-based da sembrare walking simulator. «Ma questo è quello che senti tutto il tempo: è divertente? È divertente? Dai ragazzi, non è che quando giochi single-player narrativi stai tipo così, sei dentro quella mentalità, o quella zona...».

Cinema, videogiochi e gli Oscar

Del resto, c'è una differenza tra cinema e videogiochi, e l'impressione è che per un periodo – un po' come se per una specie di vittimismo o complesso d'inferiorità – per seguire i dettami di Hollywood il gaming si fosse appiattito sul tentativo di replicare una forza espressiva che non gli appartiene. Ma non in un senso dispregiativo: perché può fare molto di più rispetto ai film, questa almeno è l'idea di Fares.

«È molto semplice: i film sono esperienze passive, i videogiochi sono interattivi. Io ho fatto entrambi, sei film e tre giochi, ed è abbastanza chiaro che i videogiochi sono molto più difficili da fare per via di tante ragioni. Una è che i film hanno avuto molto tempo per imparare su come farli, sia da un aspetto creativo che dal lato della scrittura, della produzione e tutto. I videogiochi stanno imparando lentamente. Possiamo guardare al cinema e al modo in cui crea storie, ma non dovremmo copiarlo; dovremmo esserne ispirati, ma dovremmo trovare il nostro modo di raccontare storie nei videogiochi», mi spiega.

«L'aspetto interattivo, alla fine, credo che possa avere un impatto più forte sulla gente rispetto ad un medium passivo come il cinema. Ma ad ogni modo dovremmo concentrarci su come raccontare storie nel gaming in una maniera interattiva», e ci tiene molto a puntualizzare che quando parla di “interattivo” non si riferisce alla possibilità di compiere scelte.

«Quando dico interattivo – so che tanta gente intende le scelte, che sono uniche per il gaming, ma le scelte le puoi mettere anche in una serie Netflix. Le scelte sono una parte. Ma io credo che l'interattività delle meccaniche – come controlli, cosa fai, il ritmo, come giochi, questo è qualcosa che è super cool, ed è qualcosa che stiamo lentamente trovando nei videogiochi».

«Non ci siamo ancora, ma lentamente stiamo capendo come possiamo raccontare una grande storia e giocarla davvero», completa, e in quest'osservazione colgo una grande maturazione rispetto al suo precedente titolo, che era molto concentrato sulle dinamiche narrative e su una regia che si piaceva parecchio, come per imitare quel cinema da cui, ormai, vuole affrancarsi: «in A Way Out avevamo a volte delle modalità passive, in cui guardavi più di quello che giocavi, ed è per questo che stavolta abbiamo voluto spingere ancora di più su questo aspetto».

È divertente, gli dico, perché mentre stavo preparando questa domanda ho letto che un corto da Medal of Honor ha ricevuto una nomination per gli Academy Awards, è come se i film stessero imparando dai videogiochi in questo momento, no? «Sì, potresti dirlo... ma quelli sono gli Oscar, amico», e lì vedo che gli si accende lo sguardo da killer: «si fottano gli Oscar», e scoppiamo a ridere, ricordando il suo grande momento mediatico a The Game Awards - un frammento che, nell'ilarità generale, ci ha consegnato una delle più promesse più brillanti del gaming.

«No, no, per risponderti, sì ovviamente e penso che possiamo imparare gli uni dagli altri, ma devi capire che il modo di raccontare una storia in un libro è diverso da una storia in una sceneggiatura per un film ed è diverso da una storia per il teatro», riprende il filo. «Ogni medium ha il suo modo per raccontare una storia, senza dubbio potrebbero trarre ispirazione gli uni dagli altri, ma devi creare i tool, gli strumenti creativi per raccontare una storia nel medium dei videogiochi».

Xbox Game Pass: «quello che mi preoccupa»

Nelle mie analisi dico sempre che Xbox Game Pass, e nel complesso il modello degli abbonamenti, è ancora in una fase embrionale e che dovremo aspettare per capirne gli effetti sul lungo termine; ma, ogni volta che parlo con uno sviluppatore, butto lì la domanda per scoprire se dall'altro lato della barricata c'è qualche idea che potrebbe accelerare la mia comprensione del fenomeno, o semplicemente per cogliere quale sia il loro pensiero al riguardo.

Avere uno come Fares a disposizione e non porgli la domanda sarebbe stato un peccato capitale, e quando gliela faccio lo scorgo preoccupato forse più di quanto non avessi messo in preventivo. «La cosa che mi spaventa un po' ed è preoccupante è che, quando hai un sistema come Game Pass, devi capire che l'aspetto finanziario di un grande gioco deve funzionare perché vada avanti», osserva.

«Quindi, quello che mi preoccupa è che, se crei un grandissimo gioco con budget tripla-A e lo lanci sul Game Pass, penso – non ne sono sicuro – che alla fine potresti non riuscire a farlo funzionare da un punto di vista finanziario. Capisci cosa voglio dire? E questo, in un certo senso, potrebbe avere un effetto sull'aspetto creativo dei videogiochi. Quindi potremmo andare più verso un sistema free-to-play, capisci cosa voglio dire? Un design free-to-play». Anche se non avevo collegato immediatamente alle microtransazioni, viste le polemiche sollevate di recente al riguardo, è sempre stata questa la mia preoccupazione, ovvero che questo tipo di produzione da 7, 7.5, che si accontenta di un livello medio e per concezione non punta all'eccellenza, possa diventare la norma in un mondo in cui potrebbe contare soltanto l'approvvigionamento continuo e la velocità della fruizione.

Nella visione ancora più cupa di Fares, secondo cui la macchina non si adagierà su quello ma proverà invece a trovare una quadra finanziaria, «crei giochi che sono “gratis” su Game Pass ma hai un enorme quantitativo di microtransazioni, crei giochi che siano quasi impossibili da giocare senza pagare un extra. Il problema non è pagare degli extra, il problema è che, quando progetti un gioco intorno a quello, arrivi ad un punto in cui vedrai l'industria mobile – che è enorme – entrare pure nell'industria hardcore. Questo è ciò che mi spaventa, che potrebbe avere un effetto sull'aspetto creativo».

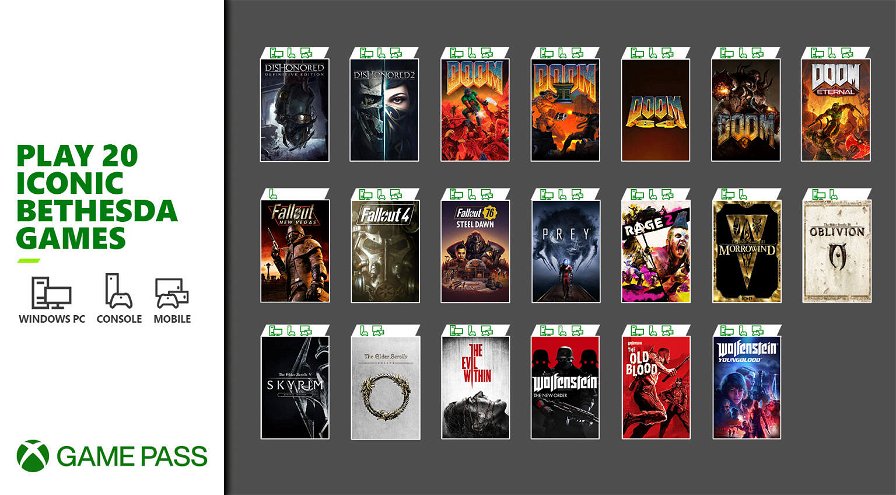

Il fondatore di Hazelight mi fa notare che per ora va tutto bene perché ci sono «giochi vecchi che vengono aggiunti (al catalogo, ndR) – quando Bethesda lancia Dishonored 1, 2, bla, li hanno già fatti ma, quando avrai nuovi giochi, che aspetto avranno? Cosa significherà (il fatto che siano dal day one nel pass, ndR)? Quanti potranno lanciarne? Perché, alla fine, qualunque sarà il prezzo del Game Pass, non costerà mai più di 15 dollari al mese, o diciamo 10 dollari al mese. Se metti 10 dollari al mese in un anno, sono 120 dollari, è il prezzo di due titoli tripla-A. E devi capire che i videogiochi costano così tanti soldi. E perché ti tornino devi trovare dei sistemi per riottenere quei soldi».

Condividiamo che ci siano degli aspetti positivi palesi e che sarà molto interessante capire dove questi abbonamenti porteranno, perché quando acquisisci un piccolo studio, è più facile dire “devi adeguare il modo in cui fai giochi a Game Pass”, ma ora con Bethesda quale sarà l'antifona? «Sì, guarda, il fatto adesso è, se guardiamo nell'economia e nei numeri reali di A Way Out quando viene venduto alla gente e quando è su EA Play, c'è un'enorme differenza nelle entrate di uno sviluppatore – enorme. Quindi c'è davvero un'enorme differenza. Per questo sarà molto interessante vedere cosa succederà in futuro».

Guardo nervosamente l'orologio e capisco che ho giusto un'altra domanda prima di salutarlo, e per rimanere in tema gli chiedo delle acquisizioni – in particolare, di recente ho sottolineato che c'è un sacco di gente che sta esultando perché una megacorporazione ha acquisito un'altra megacorporazione – come se fossero squadre di calcio. Gli strappo una risata, e gli chiedo un parere su queste granadi manovre e se un giorno pensa che sarà mai toccato direttamente da un'acquisizione.

Acquisizioni e... un single-player?

«Guarda, qualunque acquisizione dovesse mai succedere, non interferirà mai con la visione creativa. Se lo fa, non mi importa quanti soldi mi dovessero dare, non succederà. Mai. Questo è il modo in cui lavoro», e su questo c'erano pochi dubbi.

Detto che riconosce i benefici di quando un piccolo team trova solidità presso un'etichetta più grande, Fares vuole mettere nero su bianco che «penso che la competizione sia bella e spero che non troppe grandi compagnie ne facciano, perché la verità è questa – più grande è una compagnia, più grandi sono gli azionisti, più grandi sono le responsabilità, maggiori sono le possibilità di prendere decisioni stupide (…) Spero che ad un certo punto la cosa trovi un equilibrio».

Gli avevo promesso che sarebbe stata l'ultima domanda ma, prima di salutarlo, gli chiedo al volo («è più un desiderio») se considererà mai un gioco single-player, visto che ai tempi del reveal sperai fortemente che A Way Out lo fosse, salvo poi ricredermi pad alla mano. Sorride e «mon dirò mai no, perché no? Chi lo sa in futuro cosa potrà succedere. Ma sarà senza dubbio molto diverso dal tuo gioco single-player normale, questo è sicuro».

Ci facciamo un'ultima risata, chiudendo com'è giusto che sia con un accento sull'istrionismo del personaggio che è stato bravo a cucirsi addosso con questa grande naturalezza, e ci salutiamo. «Goditi il gioco!», si raccomanda, e in effetti stasera mi aspetta Marino per un'altra sessione su It Takes Two. Ora che so quanto del suo creatore porta in dote, probabilmente, lo guarderò con occhi diversi; quelli di uno che ha sentito un mucchio di idee, e le ha viste riportate per filo e per segno in un videogioco che sai dal primo istante a chi appartenga.

It Takes Two è in uscita il 26 marzo per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Potete preordinare la vostra copia di It Takes Two su Amazon al miglior prezzo in circolazione, in vista del lancio di questa settimana