Era il 2008 e all’improvviso DreamWorks e Steven Spielberg annunciano di aver acquisito i diritti per la realizzazione un adattamento con attori in carne ed ossa dell’originale manga Ghost in the Shell. Nonostante l’enorme curiosità degli appassionati e gli amanti del genere cyberpunk, il tutto è caduto nel dimenticatoio fino al 2014, quando le voci sulla produzione sono tornate a calcare le news, e da lì è ripartita la macchina degli annunci dei vari ruoli, tempistiche e location. Tutto regolare fino al 30 marzo 2017, la data in cui finalmente il film tanto atteso arriverà nelle sale cinematografiche. Abbiamo avuto l’opportunità di vedere i primi quindici minuti del film e qualche scena sparsa nella pellicola, portando così a casa molto materiale su cui riflettere.

Da Bianca Neve ai Cyborg

Per chi ha seguito l’evolversi delle notizie saprà bene che il film è andato in contro a diverse problematiche: lo script è stato rivisto diverse volte da parecchie persone e gli attori sono stati selezionati un po’ all’ultimo con tanto di contestazioni per la scelta di un cast con per lo più composto da attori bianchi. In aggiunta c’è da mettere in conto che l’annuncio iniziale è, sì, stato fatto da Spielberg, ma a firmare nel ruolo di regista in definitiva c’è invece un Rupert Sanders che nella sua filmografia può contare esclusivamente su di un non esattamente esaltante Bianca Neve e il Cacciatore. Al di là delle polemiche e dei pregiudizi, hanno parlato i trailer, che nel corso degli ultimi mesi ci hanno mostrato quanto quest’opera voglia aderire e far parte del mondo creato da Masamune Shirow, ma con una sua personalità. Sembra infatti che l’approccio sia un po’ quello di dar vita ad un film sulle origini del personaggio, come va sempre più di moda tra i film supereroistici. A differenza dell’interpretazione di Oshii nei due lungo metraggi d’animazione e di Production I.G. nella serie animata Stand Alone Complex, nell’opera di Sanders l’esperienza dello spettatore è strettamente collegata al personaggio de “Il maggiore”, che è sempre protagonista della scena, sia in modo attivo che passivo. Questo si evince da scene che pongono molto l’accento sulla presenza fisica del personaggio, o da come le linee di dialogo girino comunque sempre attorno a lei. Certo, stiamo parlando dei primi minuti del film dove è d’obbligo impressionare lo spettatore mettendolo di fronte a quella che una protagonista che difficilmente si vedrebbe altrove, ma forse qui si va un po’ a discapito del concetto per cui lei vive il dilemma di essere un’anima all’interno di un corpo meccanico, tema che torna invece centrale solamente tramite espedienti più semplici e palesi.

Non sei un robot

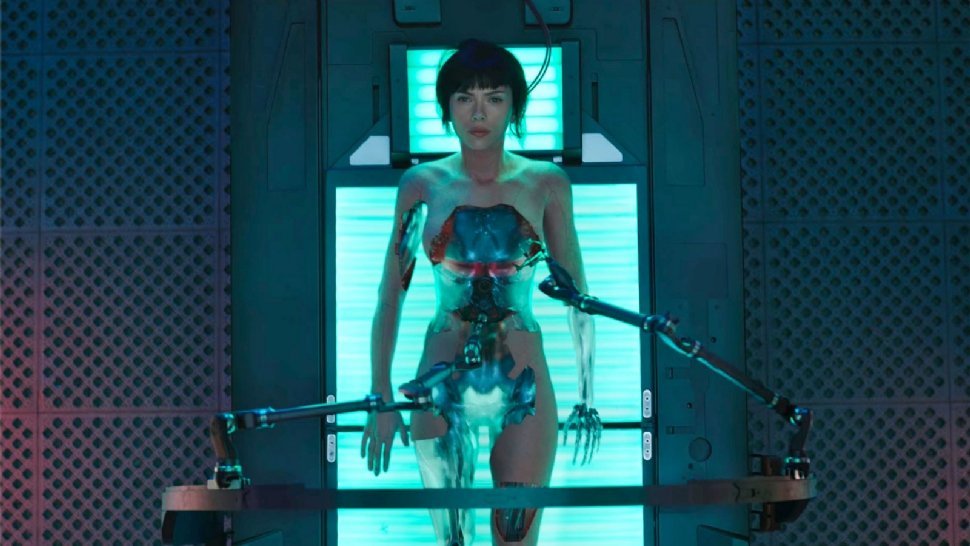

Se volessimo far ricadere questo film all’interno di uno degli altri filoni narrativi del brand, questo nuovo punto di vista non rientra in nessuno dei precedenti, in quanto va a modificare e riscrivere diverse conoscenze base a cui fan ormai sono abituati, sempre per cercare di creare un punto d’inizio da cui far evolvere la storia. Non è il Maggiore dai sentimenti umani, ma quello forgiato dalle guerre di Stand Alone Complex, non è il super soldato post adolescenziale di Arise e non è neanche la statuaria bambola di porcellana pensata da Oshii; è un taglio diverso, che vede il personaggio di Scarlett Johansson quasi per caso all’interno di un corpo completamente cibernetico, fatto che la costringerà ad entrare a far parte della Sezione 9. Ciononostante la pellicola pesca a piene mani dalle opere sopracitate, mescolando scene prese dall’una e dall’altra parte: c’è ovviamente la creazione del corpo come nel primo film, anche se in questo caso siamo di fronte a immagini e musiche molto meno evocative e uniche rispetto a quanto Oshii riuscì a creare nel 1995. Addirittura la prima scena d’azione è una combinazione dell’ormai celebre missione col salto nel vuoto con la mimetica ottica del film originale, mescolata con il setting del primo episodio di Stand Alone Complex. Dovendo raggiungere quindi il grattacielo su cui si trova il Maggiore pronta all’azione, la telecamera si destreggia all’interno di questa nuova New Port City che, anche in questo caso, sembra lontana dall’immaginario orientale, ma più vicina al cyberpunk occidentale fatto di contrasti secchi tra luci ed ombre e una presenza costante degli ologrammi. Incomprensibile, poi, la scelta di tenere il parlato di Aramaki, interpretato da Takeshi Kitano, in giapponese che, in combinazione alle poche sue scene in questi 15 minuti in cui appare in uno stanzino isolato, lo rendendo ancora di più una figura buttata lì giusto per far numero, piuttosto che un valore aggiunto.

Alla fine dei 15 minuti le sensazioni sono contrastanti: la voglia di andare avanti e scoprire tutti i dettagli di una storia che getta dei presupposti che, di nuovo, sono entusiasmanti è altissima, ma anche la possibilità che il risultato finisca per essere poco più di un Die Hard con la skin di Blade Runner è purtroppo a portata di mano. Per dare un giudizio completo, però, restano altri novantuno minuti che non vediamo l’ora di poter ammirare in sala.