Era il 1999, il Millennium Bug occupava le paure di tantissimi esperti di sistemi informatici, nelle sale cinematografiche spopolavano pellicole come il Miglio Verde e Fight Club e Suda 51, al secolo Giochi Suda, non era che un talentuoso, ma relativamente sconosciuto, sviluppatore giapponese, alle prese con titolo ambizioso ma dal budget contenuto.

Si trattava di un noir ad ambientazione futuristica ed era intitolato The Silver Case: sarebbe uscito nel mese di ottobre in esclusiva su Playstation, limitatamente al territorio giapponese.

Oggi, quasi diciott’anni dopo, Suda51 è uno dei game designer più amati e controversi dell’industria videoludica, ed è quindi con grande curiosità che ci siamo approcciati alla versione rimasterizzata del primo lavoro della sua software house, Grasshopper Manufacture, disponibile dal prossimo 21 aprile per PS4.

Calling Big Dick

The Silver Case, come tutte le visual novel che vogliano chiamarsi tali, vive e muore della sua narrativa, dei personaggi che ne popolano il bizzarro mondo di gioco, delle loro interazioni e di quanto il giocatore entri in contatto empatico con essi: da questo punto di vista, sebbene moltissimi elementi siano non convenzionali (d’altronde, cosa vi aspettavate da Suda51?), l’opera prima di Grasshopper Manufacture intriga, incuriosisce, sorprende.

Ambientata in un retro-futuro prossimo, originariamente collocato alla vigilia del passaggio al nuovo millennio, la storia è divisa in due scenari inizialmente distinti che finiranno con l’intrecciarsi, dotati di due protagonisti differenti e scritti a sei mani da tre autori.

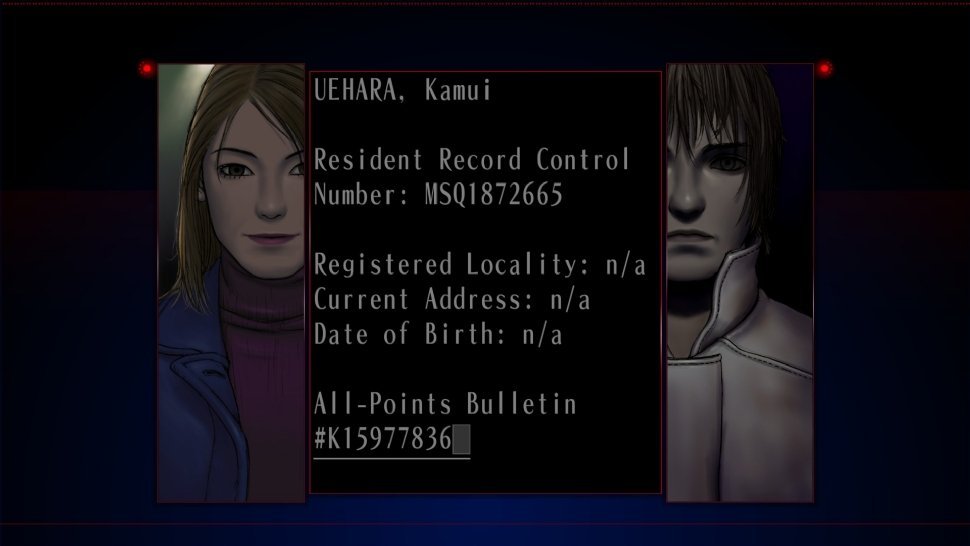

Il primo, Transmitter, è interamente opera di Goichi Suda, e mette il giocatore nei panni di Akira, un detective di primo pelo scherzosamente soprannominato “Big Dick” (!?!) dai suoi colleghi più anziani, che entra a far parte di una squadra messa sulle tracce di Kamui Uehara, un serial killer che sta distribuendo morte e terrore nel ventiquattresimo distretto.

Nel futuro immaginato dal papà di No More Heroes, infatti, Tokyo è diventata una megalopoli ancora più grande e popolata di quanto non sia nella realtà, tanto da rendere necessaria una divisione in ventiquattro distretti, ognuno dei quali si autogoverna e dispone di forze di polizia autonome.

Diviso in capitoli, con tanti casi apparentemente scollegati tra loro ma che puntano ad un disegno più grande, Transmitter propone un protagonista silente ed assai poco incisivo, nella tradizione di molti giochi di ruolo nipponici, che subisce gli sfottò dei colleghi quasi da spettatore e non facilità l’immedesimazione del giocatore.

Nondimeno, l’attualità di moltissimi dei temi trattati, dialoghi sempre al limite tra serietà e non-sense ed un cast di comprimari che riesce a bilanciare l’anonimato di Akira riescono a rendere la progressione intrigante, soprattutto per coloro che amano i thriller investigativi e la branca noir della fantascienza, con tanto di espliciti riferimenti a Blade Runner.

Sebbene si intravedano motivi ricorrenti del Suda che sarà, qui lo sviluppatore giapponese non preme troppo sull’acceleratore del grottesco, alternando personaggi decisamente sopra le righe, che non avrebbero sfigurato in un ideale seguito di Shadow of the Damned, ad altri decisamente più credibili e assennati.

Procedendo nella storia di Transmitter, si sbloccherà anche il secondo scenario, denominato Placebo e scritto da Sako Kato e Masaki Doka con uno stile ed un tono completamente differenti da quelli del buon Goichi, a creare un unicum disgiunto e non troppo armonico, ma non meno affascinante.

In Placebo il giocatore veste i panni di Tokio Morishima, un giornalista che sta seguendo il caso del serial killer e che deve redigere articoli per tenere informati i suoi lettori: logorroico, decisionista e iperattivo, questo secondo protagonista è quanto di più distante dal detective di Transmitter, e questo offre un cambio di marcia notevole ed un tono completamente differente nelle interazioni sociali e nei dialoghi.

In questa seconda parte, che una volta sbloccata può comunque essere esperita a piacimento dal giocatore (anche invertendo la consequenzialità narrativa del titolo), vengono rivelati aspetti non messi in luce dalle investigazioni di Akira, e si arriva ad una conoscenza più profonda tanto dei singoli casi quanto del disegno generale.

Placebo azzera le fasi interattive (che, come vedremo in seguito, risultano essere tra le più deboli del prodotto), infarcisce di scambi l’avanzamento e propone un approccio più consueto e razionale alla narrazione di The Silver Case, dimostrandosi differente da Transmitter ma non tanto da rovinare il senso di continuità che unisce le due facce di questa medaglia d’argento.

Fini qui quello che c’era nel prodotto originale, ma questa versione PS4 si fregia di due capitoli aggiuntivi, ben più brevi di quelli originali ma ugualmente importanti, soprattutto nel fornire una chiusura adeguata alla storia, all’epoca criticata per il finale, e per proseguire, seppure per un breve tratto, le vicende del ventiquattresimo distretto.

Firmati entrambi da Doka-san, con la supervisione di Suda, questi si svolgono entrambi a vicenda conclusa: l’uno, Yami, ha luogo a qualche mese di distanza dalla fine dei due capitoli originari, mentre l’altro, The Whiteout Prologue, non è, come si potrebbe pensare, un prologo, ma un ponte che collega The Silver Case al suo seguito, uscito sul territorio nipponico.

Entrambi gli episodi mantengono la qualità narrativa di quelli originari, e rappresentano un’aggiunta di valore per questa versione del gioco, che funge da contrappeso per altri aspetti della produzione che, pur bisognosi di qualche ritocco, sono stati invece ignorati.

Mano al pad…o no?

Se alla storia raccontata, al di là dei gusti personali e della necessità di un buon livello di conoscenza della lingua inglese, risulta difficile muovere critiche, quando si passa ad analizzare la parte più strettamente ludica di The Silver Case si fatica di più a soprassedere su una serie di storture a cui questa versione rimasterizzata non ha posto rimedio.

Se elementi come un’interazione minima, pochissima libertà di movimento e un ritmo lentissimo sono difetti congeniti da ascrivere alla categoria delle visual novel, risulta difficile chiudere un occhio sull’ottusità di un paio di situazioni (una in particolare ci ha bloccato per un’ora abbondante, prima di incappare nella soluzione per puro caso) e sul tedio di certe fasi di gioco, come una in cui è necessario fare pixel hunting in delle torri enormi senza la possibilità di progredire se non trovando ogni minimo oggetto interagibile in ognuna di esse.

Ci sono anche un altro paio di ingenuità che potevano facilmente essere corrette: l’inserimento di un’enciclopedia interna al gioco avrebbe aiutato moltissimo soprattutto durante le prime ore di gioco, quando il giocatore viene bombardato di nomi, luoghi ed avvenimenti tra i quali fatica a raccapezzarsi, e si sarebbe potuto ovviare alla bizzarra scelta di utilizzare portrait diversi per gli stessi personaggi quando si passa da Transmitter a Placebo, aumentando il senso di smarrimento dei giocatori meno avvezzi ad una narrativa così serrata e ricca di comprimari.

Non aiutano, poi, menu scarsamente ottimizzati ed una gestione quantomeno cervellotica dell’inventario, peraltro assai limitato numericamente.

L’impressione generale è che Suda ed i suoi collaboratori non si fidassero troppo della forza dell’intreccio e dei personaggi creati, e che, conseguentemente, abbiano infarcito soprattutto Transmitter di fasi più interattive che, però, non risultano soddisfacenti quanto quelle in cui si legge e basta.

Se avessero creduto fino in fondo sullo charme del mondo creato, limitando le sortite più propriamente ludiche, il risultato finale ne avrebbe beneficiato tanto a livello di ritmo quanto di continuità del flusso narrativo.

Esempi recenti come i due Danganronpa e la collection dedicata alla serie di Zero Escape hanno dimostrato come le visual novel abbiano fatto un passo avanti deciso in quanto ad interazione, e, semplicemente, The Silver Case accusa il peso dei suoi quasi vent’anni da questo punto di vista.

Pastiche

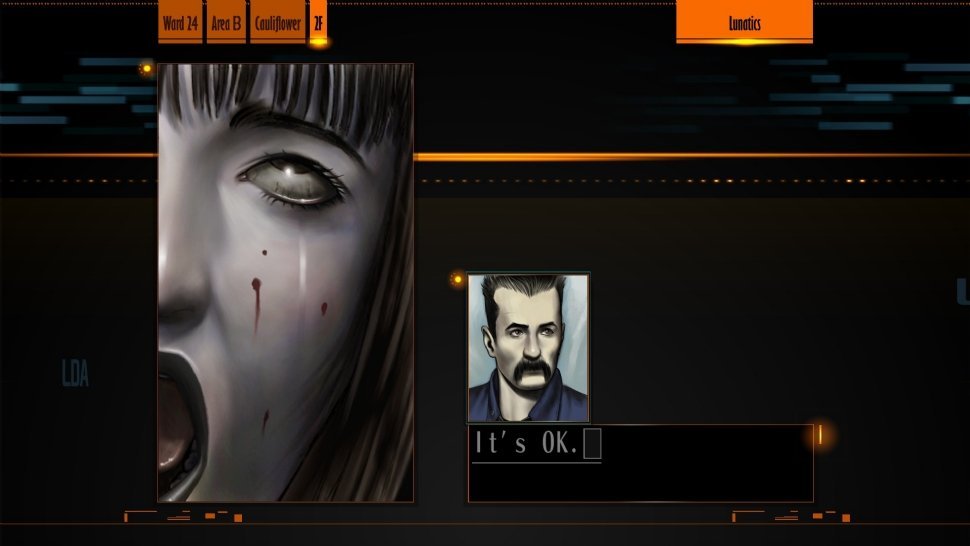

Lo stile visivo ed artistico di The Silver Case ci ha conquistato, ma potrebbe non incontrare i gusti di tutti i possessori di PS4: Grasshopper Manufacture ha scelto di riproporre il mosaico di stili (peculiare già all’epoca, a dirla tutta) che contraddistinse la release del 1999, fatto di immagini statiche, animazioni bidimensionali, rozzi ambienti tridimensionali, filmati in CG e persino una serie di FMV che fanno tanto anni ’90.

Il risultato finale, che, preso in sé, potrebbe considerarsi disomogeneo e poco attraente, risulta invece perfetto tanto per i toni della storia raccontata quanto per la scelta dell’ambientazione, e, sebbene all’epoca fosse dettato anche (se non soprattutto) da stringenti limiti del budget, oggi risulta ancora più efficace nel veicolare le atmosfere fanta-noir giapponesi che rendono il prodotto firmato da Suda51 unico nel suo genere.

La colonna sonora è andata invece incontro ad una revisione che ne esalta le qualità positive: se già l’originale, firmata da Takada-san (recentemente al lavoro sui due Danganronpa) era degna di nota, gli aggiustamenti operati da Akira Yamaoka (sì, quello di Silent Hill), amico fraterno di Goichi Suda, la rendono perfetta, tanto da includerne una copia fisica nella versione limitata del gioco.

Probabilmente chi è nato negli anni ’80 ne apprezzerà maggiormente le sonorità a tratti acide, tra sintetizzatori, jazz e jpop, ma anche i giocatori più giovani non potranno negare che l’accompagnamento musicale esalti le fasi più concitate del racconto.

– Assolutamente unico nel suo genere

– Scrittura brillante e malata

– Personaggi e temi maturi

– Visivamente ancora affascinante

– Fasi ludiche migliorabili

– Un paio di situazioni difficilmente decifrabili

– Manca un’enciclopedia interna

Come spesso accaduto in passato con i lavori di Suda51, non c’è nulla di omologabile a The Silver Case nell’attuale panorama videoludico, nel bene e nel male: parliamo di una visual novel brillante, con una narrazione raramente convenzionale e personaggi decisamente sopra le righe, che d’altronde è invecchiata male in molti aspetti e non è andata incontro ad un’opera di adeguato ammodernamento.

A coloro i quali si sono avvicinati da poco al genere continuiamo a consigliare prodotti come le collection dedicate a Danganronpa e a Zero Escape, più moderni tanto nell’interfaccia quanto nei ritmi di gioco, ma gli amanti del genere apprezzeranno quanto di buono c’è nell’opera prima di Grasshopper Manufacture.

Il voto finale, allora, riflette la dicotomia tra lo stile narrativo, che a noi è piaciuto molto, e l’arretratezza delle fasi prettamente ludiche, che risentono dei quasi vent’anni passati e di un sistema di controllo non esattamente immediato.